動物を語り手にすることは、その作品にとってどういう意味をもつんだろう? いろいろな意味が考えられるけれど、いちばんわかりやすいのは、語り手と作者である自分とのあいだに距離を置くってことだ。作者はぼく、つまり片山恭一っていう61歳の男だ。一方、語り手は犬だ。どう考えても距離があるよね。 作者と語り手の距離がきちんととれていないのは、作品にとってはよくないことだ。それはまず文体に現れる。なんとなく窮屈な文体になってしまうんだ。一人称で書くか三人称で書くかは、とりあえず関係ない。また書いている内容が私小説っぽいものか、フィクション性の高いものかってことでもないと思う。作者と語り手の距離というのは、なかなか難しい問題だよ。

いつだったか、寒い日、溜まっていた古い林檎箱とか蜜柑箱を、裏の路に持出して燃すことにした。溜った落葉なら庭の片隅で燃せるが、大きな木の箱となるとそうは行かない。狭い庭に木が沢山植わっているから、燃え移る危険がある。尤も、蜜柑箱一つぐらいなら庭でも構わないが、沢山溜って目障なので、それを路で一度に燃してやろうと思い附いた。

あれは、何年前のことだったかしらん?

木箱を金槌で壊して燃していると、どう云うものか、木枕の垢や伊吹に残る雪、焔とともにそんな句がちらちらしたのを想い出す。威勢良く燃える火に手を翳していると、自転車に乗った警官が通り掛った。

―――焚火ですか?

小沼丹の「煙」という短編で、1980年ごろの作品だ。『埴輪の馬』という短編集に入っている。作者である小説家の何気ない日常を綴ったものだけど、これ、すごく巧い文章だよ。一見、とりとめのない文体だが、ちゃんと小説の文章になっている。それは作者と語り手のあいだにきちんと距離がとれているからだ。「あれは、何年前のことだったかしらん?」という一行が語り手の場所を象徴している。ちょっとわかりにくいかな。

もう一つ、これは文庫本で20ページくらいの短編だけど、最後まで「ぼく」とか「私」とかいう人称代名詞が出てこない。作者のとても近い語り手が設定されているわけだから、普通なら「私は」というふうに書きたいところだけど、最後まで人称代名詞を使わずに切り抜けているのは、語り手の場所がしっかり確保されている証拠だ。

朝、目が覚めると泣いていた。いつものことだ。悲しいのかどうかさえ、もうわからない。涙と一緒に、感情はどこかへ流れていった。しばらく布団のなかでぼんやりしていると、母がやって来て、「そろそろ起きなさい」と言った。

雪は降っていなかったが、道路は凍結して白っぽくなっていた。半分くらいの車はチェーンを付けて走っている。父が運転する車の助手席に、アキの父親が坐った。アキの母親とぼくは後部座席に乗り込んだ。車が動きだした。運転席と助手席の男たちは、雪の話ばかりしている。搭乗時間までに空港に着けるだろうか。飛行機は予定通りに飛ぶだろうか。後部座席の二人はほとんど喋らない。ぼくは車の窓から、通りすぎていく景色をぼんやり眺めていた。

こちらはぼくの『世界の中心で、愛をさけぶ』という小説の冒頭。語り手の「ぼく」は高校生という設定だ。本が売れてから「あれはご自分の体験ですか」という質問をよく受けた。まあ、そういうふうに読まれてもしょうがない書き方をしているんだけどね。

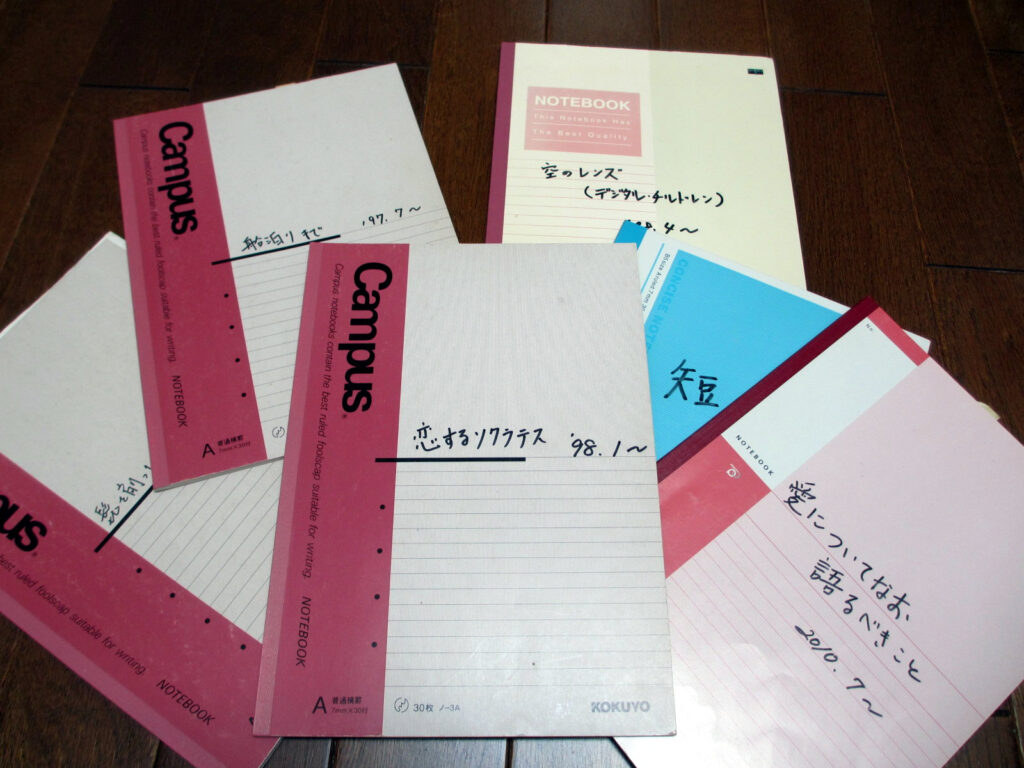

それはさておき、この小説では語り手を高校生にすることで作者との距離をとっている。作者は当時40歳くらい。語り手のぼくとは20歳以上の開きがある。先の小沼丹さんの小説に比べると稚拙なやり方だけどね。語り手を高校生にするってことは、普通の高校生が持ち合わせている語彙や思考で物語を書くってことだよね。たしかに制約ではあるんだけど、それによって物語の輪郭というか、個性が際立ってくる。 どういう語り手を設定するかということは、とても重要な問題だ。語り手によって、文体だけでなく小説全体の構造が規定されてくるからね。そのあたりの話はまたつぎにしよう。写真は昔の創作ノート。いちばん上の「恋するソクラテス」が、後の『世界の中心で、愛をさけぶ』になる。「‘98.1~」って書いてあるね。もう20年以上も前なんだ。